『ロイヤル・アッシャー、輝きの物語』では、創業170周年を迎える“ロイヤル・アッシャー”の魅力を業界の有識者、及びブランド関係者それぞれの視点、角度から語っていただくことで、170年の歴史を辿るとともに、新たなブランドの魅力を来年の1月までの全6回でお伝えしてまいります。第2回は、静岡市にあるブライダル・時計・ジュエリー専門店「タカラ堂」社長の植松昌美氏が登場。日本での認知を広める旗振り役を果たしたこれまでの歩みと、互いにファミリービジネスを営む老舗としての半世紀を越える深い親交についてお話しいただきました。

ファミリーカンパニーが築いた歴史とつながり

―「タカラ堂」では全国に先駆け、1965年の日本上陸後まもなく取り扱いをスタートされていらっしゃいますが、どういう経緯からビジネスが始まったのでしょうか。

当初のエージェントである服部セイコー宝飾部が日本での取り扱いを始めた際に、「タカラ堂」先代社長になります新貝久雄が「うちでやらせて欲しい」といち早く手を上げたと聞いております。以来、50年以上におよぶお取り引きになりますが、地域1取引先という戦略を守り抜いていただいたことで、他店との差別化が図れる主力ブランドとして成長を遂げてまいりました。

カット・研磨の高い技術力をはじめ様々な理由から、当時の通常のダイヤモンドと比べても1.5倍ほどの価格差がありました。ですが、永遠に手もとに残っていくジュエリーとしてその価値を納得できるものでしたから、ダイヤモンドは「ロイヤル・アッシャー・ダイヤモンド」をメインにやっていこうと考えたのだと思います。

―そのブランド力に魅力を感じてということですか?

もちろんそれもありましたけれど、結果的にはお客さまがいちばん目が肥えていらっしゃったからだと思います。手に取っていただくと「やっぱり輝きが違う」と皆さまが声を揃えます。王道の6本爪のリングであっても、ファイアという煌めきを放っているため、少し離れると爪が見えなくなるほどダイヤモンドが一段と大きく見えるんです。接客でもブリリアンスなどダイヤモンド用語を使ってご説明はしますが、その輝きの美しさは言葉では言い尽くせないものです。味わっていただければお客さまご自身が納得されるので、「絶対にこれが綺麗だから」と身につけないご主人の方がおっしゃったりするんです。

導入当初の1970年代前半は、ちょうどダイヤモンドのシンジケートとしてデビアスが日本市場に参入してきた頃でした。その昔は婚約指輪と言えばオパールや真珠が一般的でしたが、デビアスによる「婚約指輪は給料の3カ月分」というキャッチフレーズが消費者に浸透して、日本のダイヤモンド市場の大きな広がりにつながりました。ただ、それ自体はマス市場でのキャンペーンでしたから、「ロイヤル・アッシャー」がそこに連動することはありませんでした。日本とヨーロッパ、そしてマーケットが大きなアメリカへとグローバルビジネスを拡大していくなかで、“オランダの名門によるダイヤモンドの最高峰”というブランディング意識が日本は高かったと言えるかもしれません。

―「タカラ堂」でも、導入当初からワンクラス上の主軸ブランドとして育てていくことに注力されてきたのですね。

そうですね。オランダの国に貢献したということで1980年にユリアナ女王よりロイヤルの称号を授かりますが、“ロイヤル”は当時、一業種、一社だけに与えられるものでしたからジュエリー界では唯一。カッティングジュエラーであるロイヤル・アッシャー社が、自らカットしたダイヤモンドを使ったジュエリーです。ですから我々も、ローカルで放映するコマーシャルや電話の応対では必ず「ロイヤル・アッシャー・ダイヤモンドのタカラ堂です」とうたってきました。まだSNSなどない時代でいわゆる広告媒体も限られていましたから、コマーシャル放映以外にはラジオ放送で「ロイヤル・アッシャー・ダイヤモンドが正午の時報をお知らせします」と流していたりもしました。「タカラ堂本店」屋上の「ロイヤル・アッシャー」の看板も、幾度と代替えしながらずっと掲げ続けています。それほどに、当社としても「ロイヤル・アッシャー」に対する思い入れは強かったということですね。

「タカラ堂」1階奥のメインスペースに設えられた「ロイヤル・アッシャー」のコーナー。重厚なウッドのあしらいに、深いロイヤルブルーのブランドカラーが落ち着きあるラグジュアリーな雰囲気。ブライダルからシリーズアイテムなど、常時豊富なコレクションを揃えている。

―静岡の方の間では、ダイヤモンドなら「タカラ堂」の「ロイヤル・アッシャー」だとしっかり根づいているんですね。

私どもも創業が1930年になりますから、親から子へ、子から孫へと親子3代にわたって「ロイヤル・アッシャー」をお買い上げいただいているお客さまが多いです。子供のころから自然と目にしたり、耳にしているので、無意識のうちに「ロイヤル・アッシャー」を知っていただいているわけです。

販促ならもっと違う手段もあると思いますが、直接購買につなげるのが目的ではないですからね。CM最後のブランド名を告げるテロップを目にした際に、お客さまに「ああ、私の買ったダイヤモンドも『ロイヤル・アッシャー』だ」と認識していただく。そして、それがどういう形に私たちにフィードバックしてくるかということなんです。やはり、自分たちでアイデンティティを高めていき、差別化していくことが重要ですから、そうやって皆さまのなかに「ロイヤル・アッシャー」が浸透すればと願い続けてきました。

―購入いただいたお客さまは “ロイヤル・アッシャー・ファミリー”の一員だととらえていらっしゃるそうですね。

ブライダル業界は婚約指輪がメインですから、どうしてもお客さまとの関係がその場の一度限りとなってしまいがちです。ですが「ロイヤル・アッシャー」の場合は、購入いただいてからがお客さまとのつながりの始まりなんです。コレクションも婚約指輪だけでなく、クラウンシリーズをはじめ様々なダイヤモンドジュエリーがたくさんあります。婚約指輪を購入された方が10周年にまた何か新しいものをお求めになるケースもありますし、女性が日常で楽しむダイヤモンドの市場の方がニーズが増えているのも事実です。私たちは婚約指輪の「ロイヤル・アッシャー」ではなく、「ロイヤル・アッシャー・ダイヤモンド」を使ったトータルジュエリーをご提案しているということです。

―現会長であるエドワード・アッシャー氏は、早くから日本の市場を見にいらっしゃっていますが、「タカラ堂」にも何度もいらしたそうですね。

エドワード・アッシャーは若くして5代目社長になりまして(アッシャー社には1970年入社、80年に社長就任)、日本市場に来ると必ず取り引きのある小売店を2軒、3軒と自ら足を運んで見て回っていました。「タカラ堂」にもそうやって何度も訪れています。エージェントを介したビジネスではなく、最終のお店が自分たちのダイヤモンドをどう理解して、どう売ってくれているのかを見ておきたいと考えていたからでしょうね。市場のニーズといかにマッチしているのか、そこをしっかりと自分の目で確かめていました。古くは70年代ですから、そんな時代にわざわざ海外からやって来て、自分たちが手がける「ロイヤル・アッシャー」とはこういうダイヤモンドですよと伝えたわけです。「タカラ堂」でも店頭でセレモニーをして迎えましたが、先代もまた、そういうひとつひとつがブランドのステイタスになると解釈していたのだと思います。

1976年、エドワード・アッシャー氏が「タカラ堂」を訪れた際の写真

―当初からビジネスパートナーとしてブランドを育てていくという意識を共有されていたということでしょうか。

そうですね。ロイヤル・アッシャー社はやはり170年もの長きにわたって直系でビジネスを守ってきたファミリーカンパニーであることが大きな強みなのだと思います。それも単なる家族経営ではなく、すべての意思決定が家族のもとで決められていく、その一貫した方向性が素晴らしいですよね。歴代の社長によって考え方が変わってしまうということがないわけです。今の基盤を作ったのが長くビジネスを率いたエドワードで、その精神は現在、共同代表をつとめるリタとマイクにも変わることなく引き継がれています。

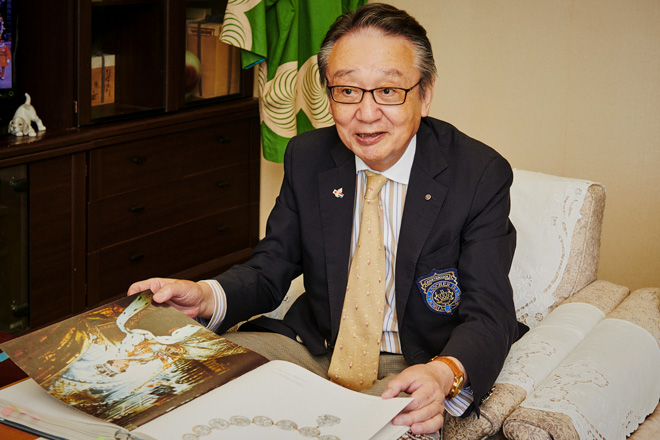

マイク・アッシャー社長より贈られた1冊『THE QUEEN’S DIAMONDS』には、ロイヤル・アッシャー社がカットを施した世界最大のダイヤモンド原石「カリナン」の写真も掲載されている。「重いのにわざわざ持ってきてくれました」と植松社長。胸元には「ロイヤル・アッシャー」の記念エンブレムや日蘭交流400周年のバッジも。

―守られるべきものが継承され、ひとつの世界観を作っていく礎となっているんですね。

我々も1930年の創業からファミリーでビジネスを続けてきましたので、エドワードはもちろん、現在共同で指揮を取るマイクやリタとも家族ぐるみの古い付き合いになります。今でこそ携帯ひとつでできますが、エドワードは昔から必ず家族の写真を持参していて見せてくれました。「君は家族写真を持っていないのか」とよく言われたものです。オフィスに家族やエドワードたちとの写真を飾るようになったのも彼らの影響ですね。

仕事の話をする以前に、まずは家族がみな元気かどうかを気にかけてくれる。誰かしらがビジネスを引き継いでいくなかで当然、良いことも悪いことも起きるけれど、それを乗り越えるためにはファミリーの結束が大切だということの表れですよね。代々と続けていくには、伝統を守りつつも、変化していく市場に合わせて革新していくことも必要です。そのためにはファミリーの力が不可欠なのだと、170年の歴史を築いてきた彼らから改めて学びました。

植松社長の長男である宏高氏がオランダ、アムステルダムの「ロイヤル・アッシャー」本社を訪れた際の写真。右がエドワード・アッシャー会長、左がマイク・アッシャー社長。マイク氏は宏高氏の結婚式にも参列したほど、家族ぐるみの交流が続いている。

―今もまた、大きな変換期にあると言えますよね。本質が求められる時代だけに、歴史ある「ロイヤル・アッシャー・ダイヤモンド」への注目が高まっているのではないでしょうか。

いちばん欠かせないことは、家族や夫婦の間に愛があるかどうかということだと感じます。思いがあるから、贈ってあげたいという気持ちが芽生える。単に高いものを買えば満足するというものではなく、愛情の対価がそこに形として現れるということですから。

よく誕生日や結婚記念日といった大事な日は、カレンダーに丸をつけておいてくださいとお話をするんです。印をつけておけば、家族や子供たちにその思いが知らずと伝わっていきますよね。メモリアルな瞬間をどれほど無意識のうちに意識できるか。私にも娘がおりまして、誕生日にはずっとジュエリーを贈ってきました。またお客さまにも、何かの節目にはぜひパートナーの方にジュエリーをプレゼントしてあげてくださいとご提案してきました。女性がジュエリーを贈られて喜ぶあのうれしい顔は、何物にも代え難いですからね。言葉で愛というと簡単ですが、そうしたファミリーのつながりを何より大切にする業界でなければいけない。その思いは、アッシャー家の人々と共に歩んできたこれまでの歴史を通して、今いっそう強くなっています。

写真やレターなど、アッシャー家との歴史を物語る貴重なコレクションの数々。日本上陸25周年を祝った際の盾や、来日のたびに撮影してきた彼らとの記念写真。左に見えるレターには、オランダの女王陛下よりロイヤルの称号を授与されたことが記されている。

PROFILE

植松昌美(うえまつ・まさみ)

タカラ堂・代表取締役社長

慶應義塾大学法学部を卒業後、都内の証券会社に就職。「タカラ堂」には1984年に入社し、常務取締役、専務取締役を経て、2002年より3代目となる代表取締役に就任。

Photo: Shinichi Kawashima Text:Aiko Ishii